「うまく描くこと」から「伝わる絵」へ

先日、昔描いた絵が出てきて、当時、自分では気に入っていたものでした。今見ると少し気になる箇所があったので手を加えて、来年のカレンダーに使うことにしました。

その時にふと、「ああ、この頃は“うまく描こう”と頑張っていたなあ」と思い出しました。

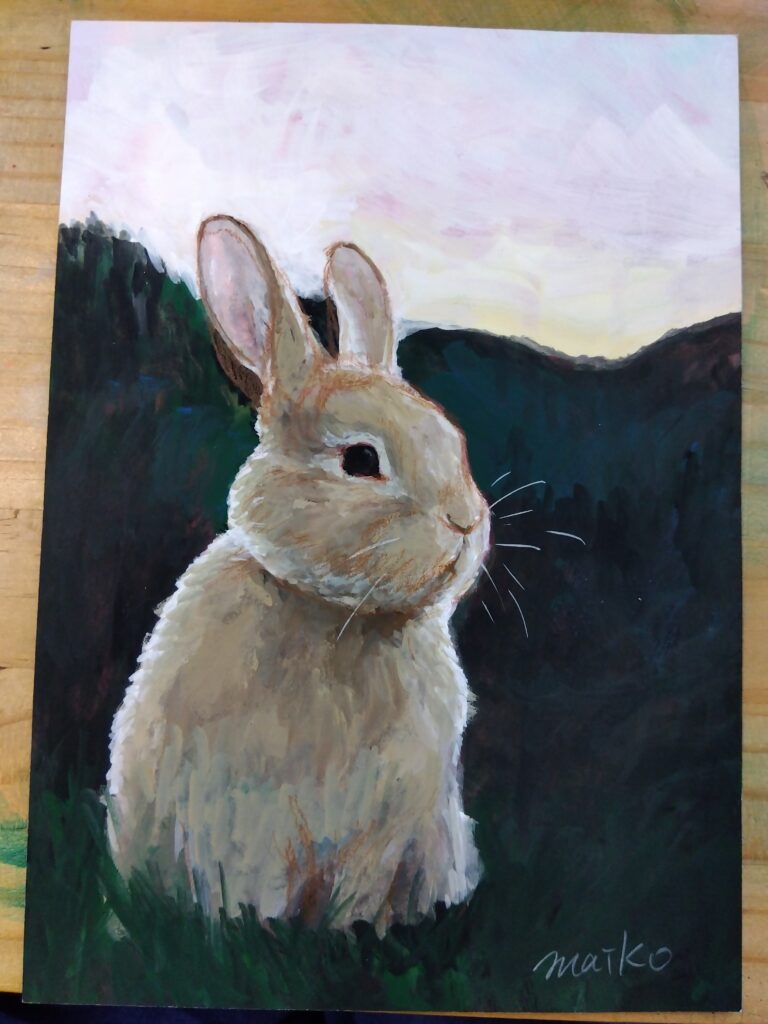

下の絵は、何年も前に描いたもの。(ちょっと修正するために色鉛筆で加筆しています)

秋の朝、広場に出てきたうさぎさんを、できるだけリアルに描こうとしていました。今見ると、耳の形とか、耳から目に繋がるあたりの形とか、変なところが色々あります。

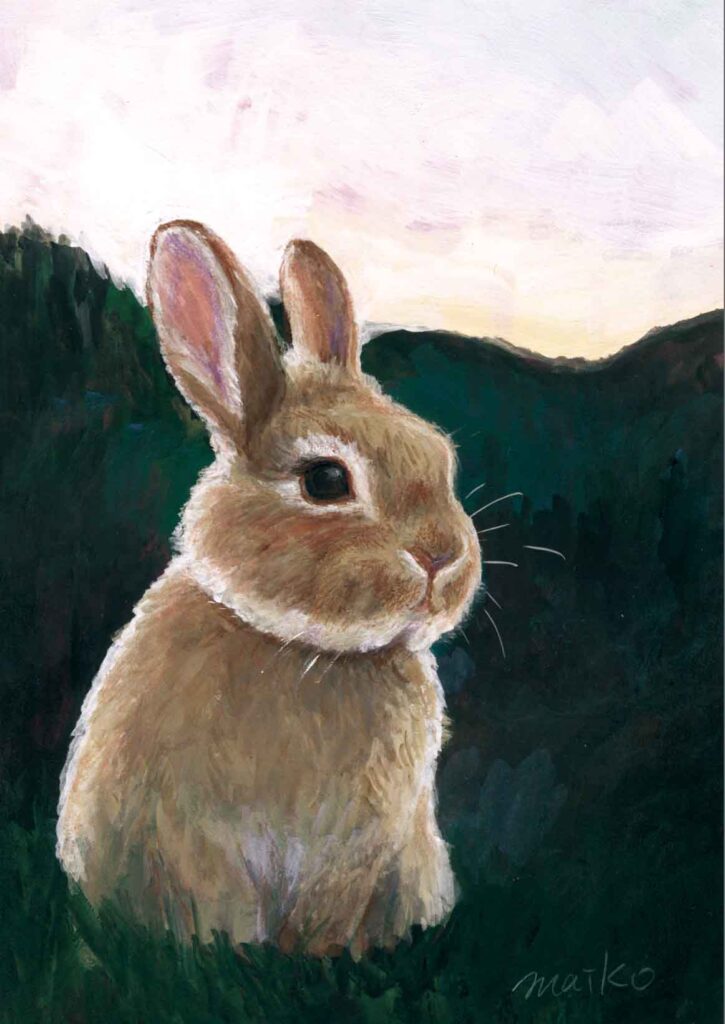

こちらが修正後です。今、私がイメージしているうさぎさんの可愛いところを反映させました。お目目のくりくりとか、ほっぺの膨らみ、顎の辺りの丸さなど。

でも、今見ると、描こうとしていた気持ちは伝わってくるけれど、どこか“正しさ”を目指しているような緊張感も感じます。

当時の私は「ちゃんと描きたい」「リアルに見せたい」という思いに強くとらわれていたように思います。

でも今は、考え方が少し変わってきました。

うまく描けなくてもいい。

リアルじゃなくてもいい。そこまでの技術もないし。上手い人はもっと他にいっぱいいる。

むしろ、リアルなら写真でもいいし、AIならもっときれいに描けてしまう時代です。

だったら私は、私らしい絵を描きたい。

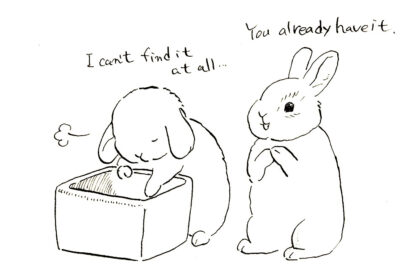

それは、見る人の中に物語が広がるような絵。

小さな物語が始まりそうな、そんな余白のある絵。

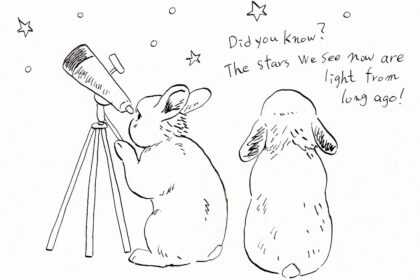

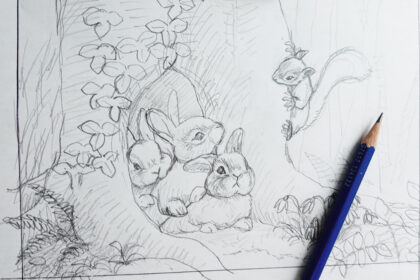

最近よく描いているのは、こんな絵です。

これは、11月のカレンダー用に描いたものです。

寒くなってきた季節に、うさぎさんたちが春の準備をしているシーンです。寒くなっていく季節に春の楽しみをわくわくしながら用意している二人。

見た人が「このあとどうなるんだろう」と想像できるような、そんな絵を描きたいなと思っています。

どちらの絵も、そのときの私の気持ちが表れていて、どちらも大切な作品です。

でもこれからは、技術よりも、気配や空気感、そして“物語”を届けていけたらと思っています。

コメントを残す